LE VIN N'EST PLUS LE VIN !

Un passé fantasmé.

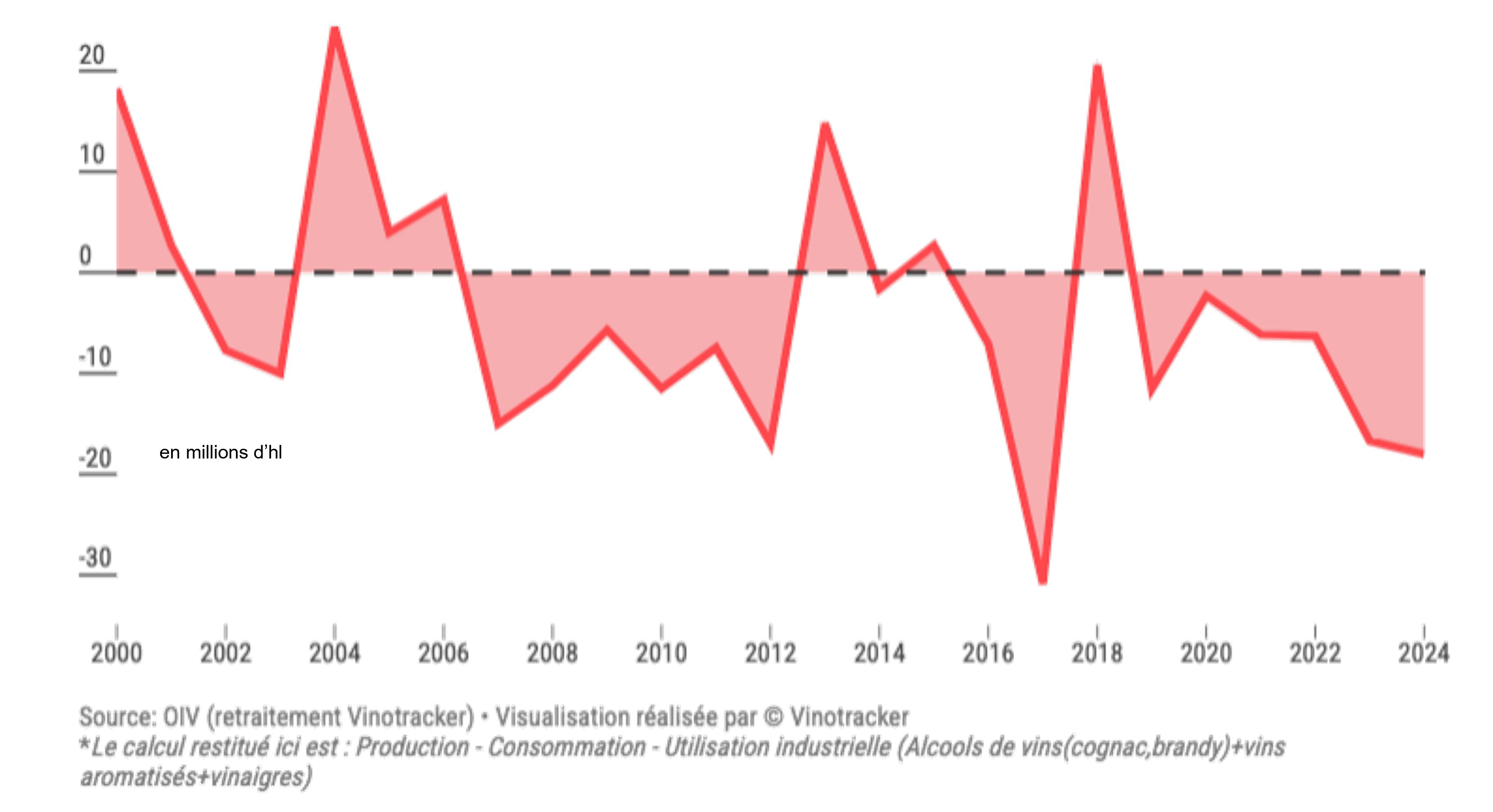

C’est la statistique qui ne passe pas : le monde sous-produit de façon structurelle depuis près de 25 ans (lire « La vigne n’est pas en crise »). Si on manque de vin, pourquoi alors, les vigneron.nes français.es ne parviennent plus à écouler leurs récoltes ? Pourquoi les cours de vrac demeurent très bas ? Pourquoi les achats sont en baisse ?

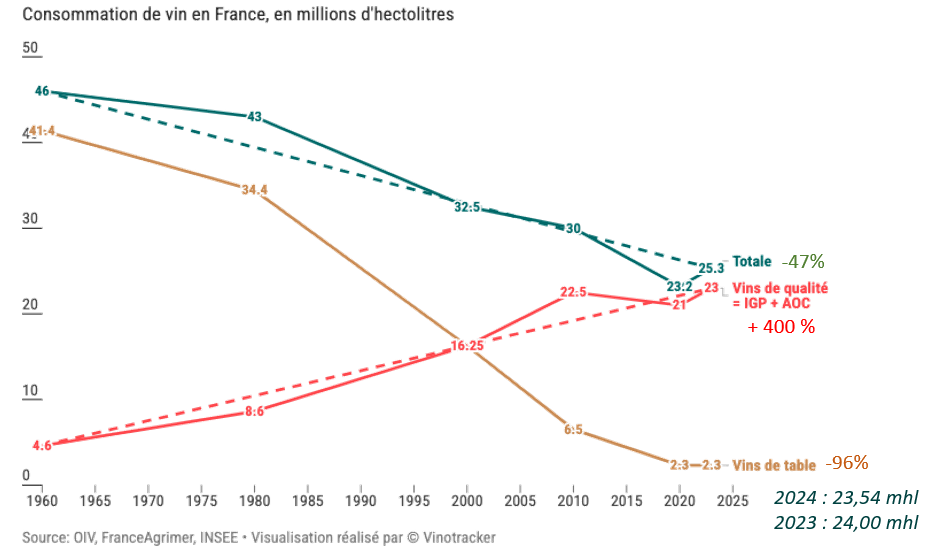

Ce questionnement repose d’abord sur une (r)évolution certes connue mais non perçue. Le vin produit jusque dans les années 1960-70 était une boisson alimentaire ; née de la promotion par les hygiénistes du XIXème siècle qui la savaient plus saine qu’une eau rare et très peu qualitative, elle s’était développée de façon exponentielle et massive jusqu’à être incluse dans les rations des militaires ou déposée sur la table des écoliers (l’interdiction de l’alcool dans les cantines intervient en 1956 ; en 1981 seulement, elle sera étendue aux réfectoires des lycées !).

Mais après-guerre, l’urbanisation et la généralisation de l’eau courante (du robinet) va amener à une disparition accélérée du vin boisson : Va alors se généraliser une nouvelle approche de la consommation du vin, produit occasionnel de plaisir culturel. Le vignoble traditionnel européen va se restructurer pour s’adapter (l’exemple le plus frappant se trouve en Languedoc avec l’arrachage de milliers d’hectares de vins de table, replantés en qualité et la création en 1975 de la plus grande IGP nationale, Pays d’Oc).

Va alors se généraliser une nouvelle approche de la consommation du vin, produit occasionnel de plaisir culturel. Le vignoble traditionnel européen va se restructurer pour s’adapter (l’exemple le plus frappant se trouve en Languedoc avec l’arrachage de milliers d’hectares de vins de table, replantés en qualité et la création en 1975 de la plus grande IGP nationale, Pays d’Oc).

Outre qu’il n’est pas honnête de comparer les deux situations même si le nom est identique, que plus personne ne vinifie de vin de table de mauvaise qualité à gros rendements aujourd’hui invendable, cette transformation historique crée aujourd’hui un contresens économique.

Offre et demande, un rapport dépassé.

Quand un produit agricole correspond à un besoin alimentaire primaire, alors la loi première de l’offre et de la demande peut s’appliquer : l’équilibre vient si les deux termes de l’équation sont égaux ; si l’on ne produit pas assez, les prix montent, sinon ils chutent. Surtout, dans le 1er cas, les acheteurs sollicitent les vendeurs pour servir le marché.

Celle règle était assez juste tant que le vin s’inscrivait dans cette définition ; depuis qu’il s’est mué en produit occasionnel de plaisir, elle est obsolète. Le marché devenu masse de consommateurs potentiel ne réagit qu’à l’offre et à la concurrence ; s’il manque de vin, il se détourne vers d’autres offres substitutives (alcools, bières, eau minérales, soft, thés, etc. mais aussi expériences sensorielles ou culturelles).

Plus aucun acheteur ne vient de lui-même réclamer du vin en cas de rupture : les rayons seront remplis avec autre chose.

Une adaptation oubliée.

Comme évoqué plus haut, le vin de qualité a induit de profonds changements dans les vignobles. Plus encore, il a transformé notre modèle de mise en marché.

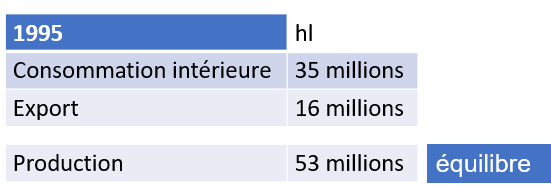

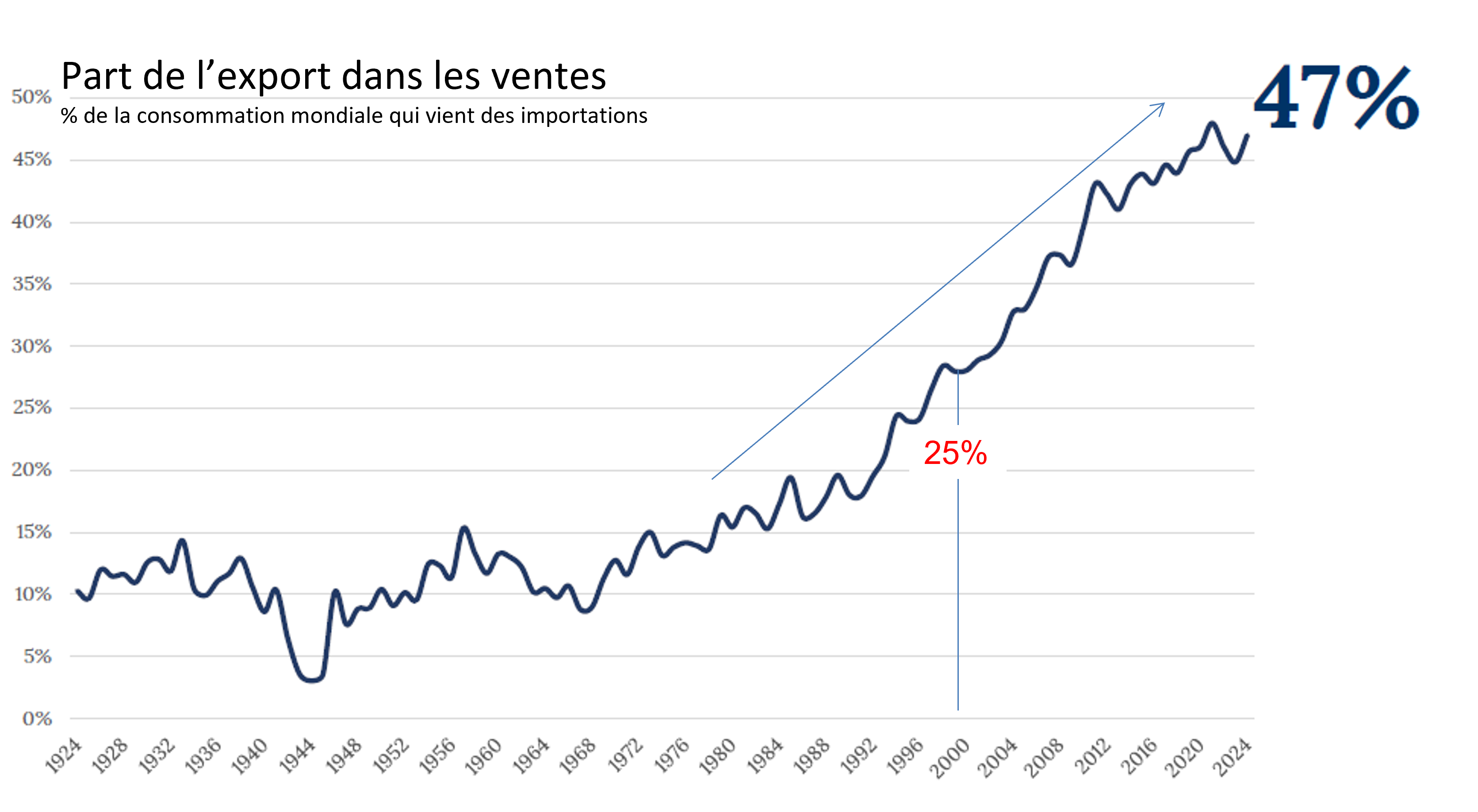

Autrefois, 80-90% de notre production étaient destinés à notre consommation nationale ; le reste (vins de Bordeaux ou Champagne) pouvait s’exporter.

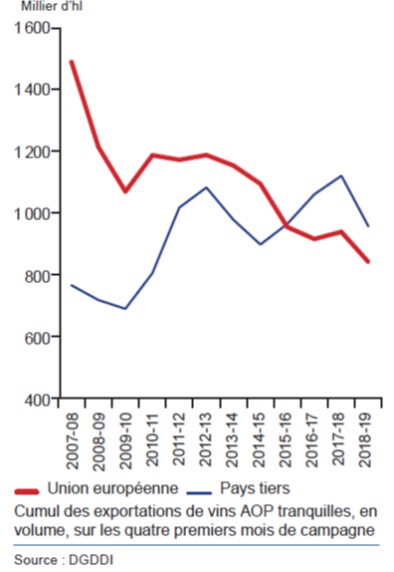

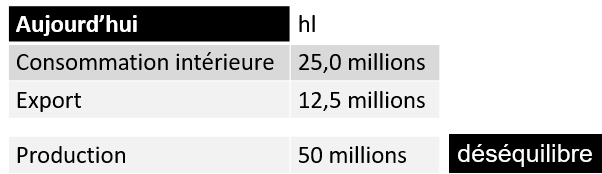

En maintenant une capacité de +/-50 millions d’hl par an, la France a fait comme tous les autres pays, le pari de l’internationalisation du marché qui est en effet advenue. Mais c’est bien notre incapacité à maintenir notre part de marché qui empêche le prolongement de notre politique.

Mais c’est bien notre incapacité à maintenir notre part de marché qui empêche le prolongement de notre politique.

Ce n’est qu’en exportant au niveau du début des années 2000 (autour de 25%), que nous pouvons nous en sortir ; nous vendrions dans ce cas 12,05 millions d’hl de plus (en 2024), ce qui ramènerait l’équilibre production – mise en marché.

Pour détailler et comprendre toutes les statistiques marché, prenez le temps de lire le point complet.