L'EXPLOITANT MODERNE.

Nourrir la France...

Depuis la fin du XIXème siècle et plus encore au sortir de la seconde guerre mondiale, notre pays s’est focalisé sur un objectif encore répété aujourd’hui qui justifie à lui seul ses choix dominants en matière agricole : effacer les aléas des crises, éviter la dépendance étrangère, bref nourrir la France.

Il présente l’avantage de ne pouvoir se contester et de masquer la politique qui en a découlé. Car, il s’agit pas d’alimentation mais d’un certain type de produits ; dès les années 1950-1960, l’agriculture est mobilisée pour :

-travailler avec moins de main d’oeuvre afin de libérer des « bras » pour les autres secteurs de l’économie (industrie puis services) ;

-utiliser du matériel (issus des usines) et de la chimie ;

-passer de denrées brutes (fruits, légumes, lait, viande, etc.) ou faiblement transformées (beurre, fromage, etc.) à des aliments transformés et peu chers (l’agro-alimentaire).

Le maître mot devient le rendement et tout le modèle français se transforme en ce sens.

Les instances comme les corps intermédiaires suivent ce mouvement ; l’évolution la plus symbolique reste la dénomination du métier même, passant pour le syndicalisme de l’agriculteur à l’exploitant agricole *.

... des résultats marquants.

De ce point de vue, la réussite s’affiche dans des données fortes :

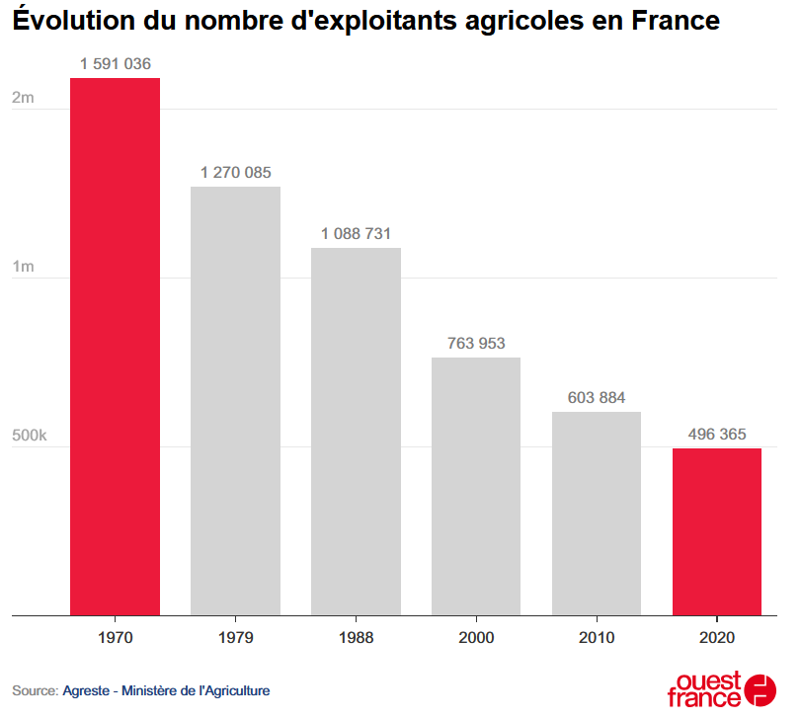

-sans remonter au XIXème siècle où un actif sur deux était paysan, notre pays a perdu 70% de ses agriculteurs en 50 ans (et le phénomène se poursuit avec à ce jour moins de 400 000 « exploitant »). La part de l’emploi agricole pèse moins de 2% des actifs !

notre pays a perdu 70% de ses agriculteurs en 50 ans (et le phénomène se poursuit avec à ce jour moins de 400 000 « exploitant »). La part de l’emploi agricole pèse moins de 2% des actifs !

-la forte hausse du revenu agricole s’est faite par l’endettement dont le taux s’élève aujourd’hui à 45% (0 en 1950) et la subvention (issues de la PAC politique agricole commune européenne) qui pèsent 10 à 15% des ressources. Pour la viticulture, 90% des aides sont destinées au matériel ;

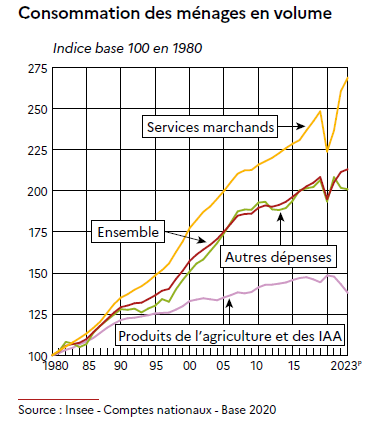

-la part de l’alimentaire s’est effondrée de 38% en 1960 à 16,5% en 2023 des dépenses des « ménages » ; 85% du budget alimentation va aux produits transformés de l’IAA (industrie agro-alimentaire) contre 15% aux produits agricoles « bruts ». Inflation ou non, les prix alimentaires augmentent beaucoup moins que ceux des autres dépenses.

Inflation ou non, les prix alimentaires augmentent beaucoup moins que ceux des autres dépenses.

La France est devenu une puissance agricole aux rendements colossaux qui lui ouvrent les marchés d’exportation (première en Europe, 3ème dans le monde).

Le revers de la médaille.

Ces performances ne peuvent faire disparaître les conséquences d’un modèle monomaniaque ; citons entre autres :

-la perte d’attractivité d’un métier qui ne paie pas, enfonce dans la misère des pans entiers du territoire et débouche sur le fantasme un peu fou d’un agriculture sans humains ;

-l’absence de sens pour une activité issue de la nature et qui pour le moins, contribue à la maltraiter, laisse disparaître le pérennité de ses ressources ;

-la difficulté à bien nourrir (les produits de l’IAA ont engendré mal bouffe, maladies ou obésité) et la pollution (glyphosate, néonicotinoïdes, etc.) qui se généralise pour toucher d’abord les familles et salarié.es des agriculteurs eux-mêmes.

Toute stratégie se devrait d’être analysée et évaluée… est-ce le cas ? Avons-nous en France un compromis autour de ces sujets ?

* anciens syndicats

Société des agriculteurs de France (SAF, 1867-1886), UCSA, Union nationale des syndicats agricoles (UNSA, 1886-1940)

Corporation paysanne (1940-1944)

Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans (CNSTP, 1981-1987)

Fédération nationale des syndicats paysans (FNSP, 1982-1987)

Fédération française de l’agriculture (FFA, 1969-1995)

Confédération générale de l’agriculture (CGA, 1943-1953)

Lire la suite dans le dossier Les évolutions de l’agriculture, un choix politique enfoui.