LE SUCCÈS D’UNE CONTRE-VERITÉ.

La déconsommation est un mot riche de sens qui cache une réalité protéiforme d’un marché où les conceptions les plus classiques s’effritent face à la multiplication des facteurs déterminants l’achat et où le consommateur demeure avant tout l’acteur principal. Cette définition a été intégrée et reprise au sein du milieu universitaire : en 2016, le Centre de Ressources en Économie-Gestion de Versailles publie à son tour un article, reprenant celui de 2013, pour souligner à quel point les acheteurs adoptent de nouvelles pratiques en réaction à la baisse du pouvoir d’achat. C’est que depuis 2006, date où émerge le terme de déconsommation, la crise des subprimes puis celle de la dette européenne en 2008-2009, ont heurté de plein fouet l’économie mondiale, à un point tel que, comme nous allons le voir, leurs conséquences délétères vont masquer et aveugler de nombreux acteurs qui se feront ensuite les lanceurs d’alerte autoproclamés de la déconsommation viticole.

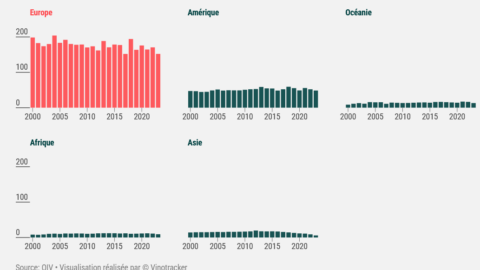

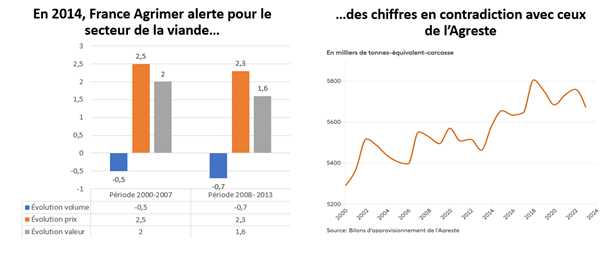

Si l’on se concentre exclusivement sur les filières agricoles, c’est France Agrimer qui commença à utiliser ce terme. En septembre 2014, dans son numéro de synthèse intitulé « Les dépenses alimentaires des ménages français résistent à la crise »1 , l’organisation revient sur les impacts de cette dite crise sur la consommation, puis le rebond qui s’en est ensuivi, du moins pour certains secteurs, puisque dès le préambule, on se lamente de l’état des ventes de viande et de poisson, parlant ainsi d’une « déconsommation » qui irait en s’amplifiant depuis 2008. On est frappé par la ressemblance de cette analyse avec celle de 2020 pour la filière viticole, et pour cause : la logique employée dans cette synthèse et celle de Vin & Société ou du CNIV sont à l’identique, jusque dans la méconnaissance des chiffres : France Agrimer indique ainsi qu’entre 2008 et 2013, les ventes en volume de viande baissèrent de 0,7% en moyenne, mais si l’on regarde, sur une même période les chiffres de l’Agreste2, on remarque que la consommation elle est en forte hausse depuis un nadir* atteint en 2006, et que si les années 2009 puis 2011 et 2013 marquèrent bel et bien un léger fléchissement, 2014 se caractérisa elle par un fantastique rebond qui se poursuit jusqu’à nos jours, avec une évolution positive de +7% par rapport à 2000 !

Remis dans ce contexte, le constat de France Agrimer sonne comme un prélude au discours de la filière viticole, où l’emploi du mot « déconsommation », décorrélé de sa définition marketing, sert avant tout à signaler une angoisse fantasmée, celle d’un décrochage de la population française avec un produit, voire toute une filière.

Une stratégie proche de la "fake news".

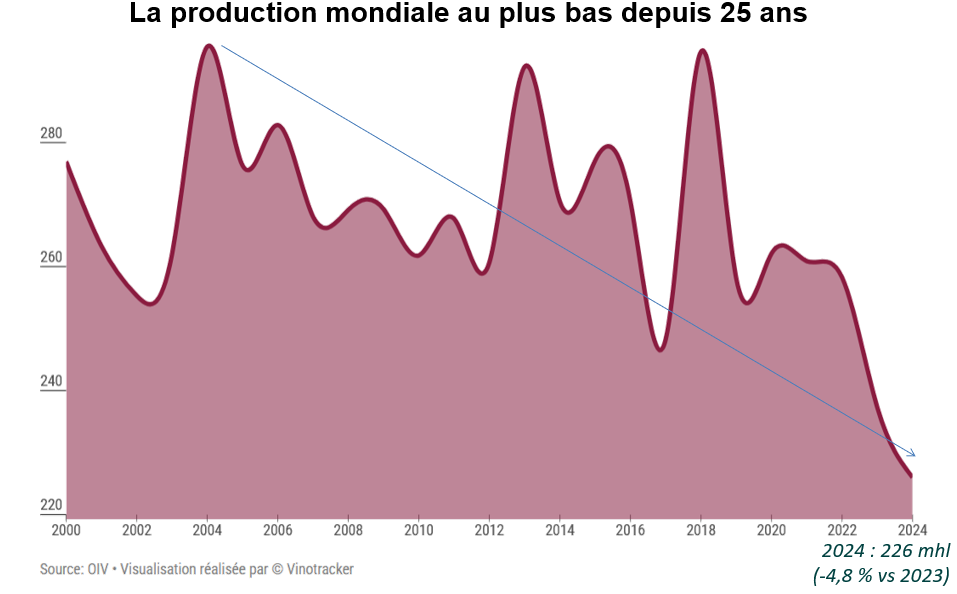

Cette angoisse peut donc s’interpréter avant tout comme une stratégie. Vin & Société, pour revenir au domaine viticole, n’est pas étranger à ce genre de coup de communication. Déjà, en 2012, elle avait mené dans les pages de La Revue du vin de France et sur internet sa campagne publicitaire intitulée « Ce qui va vraiment saouler les Français », pour lutter contre un éventuel durcissement de la Évin sur la communication autour du vin. Soutenue à l’époque par le CIVB (interprofession des vins de Bordeaux), se développa une rhétorique arguant que la filière elle-même était mise en danger par ces mesures et rejetant tout discours moralisateur sur le vin, dénonçant même « dix années de matraquage hygiéniste »3. Notons, tout d’abord, que la révision de la loi Évin en 2015 n’eut aucune incidence sur les ventes de vin en France : comme avec la COVID, il y eut même, malgré les prédictions alarmistes, une hausse de la consommation dans sa foulée en 2016, s’élevant à 28 millions d’hectolitres4. Ensuite, il faut signaler dans cette campagne comme dans celle, sans nom mais dont l’utilisation du mot déconsommation est l’identifiant le plus distinctif, cette même vision pessimiste du marché et de la consommation. Présenter la filière comme en danger, s’associe souvent d’arguments identitaires : Vin & Société prêtait ainsi ses intentions en 2012 à tous les Français et l’on se souvient que dans sa lettre du 15 mai 2020, Joël Forgeau s’inquiétait de la disparition de l’image traditionnelle du Français amateur de bon vin. L’essoufflement des ventes de vin devient ici non pas juste un problème pour les vignerons mais pour une certaine vision de la France, d’où la nostalgie du président du CNIV qui appelait de ses vœux à retrouver et renforcer le « réflexe de l’apéritif ». Ce discours n’est donc pas juste le fruit d’un aveuglement sourd à la réalité des chiffres : il s’ancre comme une idéologie, une stratégie à destination avant tout des politiques pour les alerter sur des périls imaginaires et leur demander plus de subsides.

Et cela marche : outre la presse, différents acteurs de la filière reprirent ainsi dans les années qui suivirent 2020, cette angoisse et la présentèrent aux personnalités politiques comme l’Inter Rhône le 12 mars 2021 dans un communiqué adressé au ministre délégué du commerce extérieur de l’époque, Franck Riester, afin qu’il soutienne les exportations à l’étranger, seules à même de balancer la « déconsommation » qui frapperait la France5. Les approximations répétées avec la réalité des chiffres semblent donc dépasser une simple erreur et devenir une omission au service d’un objectif précis, aujourd’hui atteint.

Sources :

1https://web.archive.org/web/20140928141542/http://www.franceagrimer.fr:80/content/download/33722/305888/file/A4-Les%20d%C3%A9penses%20alimentaire%20des%20m%C3%A9nage%20fran%C3%A7ais.pdf

2https://www.franceinfo.fr/environnement/crise-climatique/infographies-moins-de-b-uf-davantage-de-poulet-visualisez-l-evolution-de-la-consommation-de-viande-en-france_6381706.html

3 SAVEROT Denis, « L’homme et la femme de l’année : Audrey Bourolleau et Joël Forgeau (Vin et Société) » dans La Revue du vin de France.

4 Source : Organisation Internationale du Vin et de la Vigne, reprise par Vinotracker.

*nadir : Point du ciel à la verticale de l’observateur, vers le bas (opposé à zénith) ; un plus bas donc.

5https://web.archive.org/web/20210514183621/https://www.vins-rhone.com/sites/default/files/2021-04/5.%20CP%20rencontre%20avec%20Franck%20Riester.pdf

Cette série d’articles a été co rédigée avec Roxane Chaudier, maîtresse en histoire, Université Paris Cité.

Retrouvez tout le dossier : Déconsommation, histoire d’un mythe.